Un luogo comune afferma: “abbiamo tutti la stessa Bibbia”; lo dicono persino i

Testimoni di Geova e l'assíoma è sostenuto da iniziative editoriali (quali le Bibbie "interconfessionali") di successo.

Eppure, nell'edizione ufficiale 1993,

d'ora in poi citata, della CEI (l'organismo centrate dell'episcopato cattolico

italiano), Balaam vede l'accampamento degli Israeliti

e dice: "Dalla cima delle rupi

io lo vedo e dalle alture lo contemplo" (Num.

23, 9).

In qualunque edizione della Chiesa

Ortodossa, invece, si legge: "Dalle

cime dei monti io lo vedrò e dalle alture lo osserverò". Balaam - con la sua asina

è davanti a Israele ma, profeticamente, vede qualcun

altro.

Nel primo testo si legge: "Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo ma

non da vicino; una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da lsraele"

(Num. 24, 17).

Nel secondo, invece: "A

lui mostrerò ma non ora, lo proclamo beato ma non è vicino; sorgerà una stella

da Giacobbe e si leverà un uomo da Israele".

Ancora, nel primo testo Balaam dice: "Fluirà

l'acqua dalle sue secchie e il suo seme come acqua copiosa" (Num. 24,

7).

Nell'altro, invece: "Uscirà

un uomo dal seme d'Israele e sarà signore di molte nazioni".

Non si tratta solo di sfumature:

l'odierna cristianità occidentale - sia Cattolica, sia Protestante - non ha

la stessa Sacra Scrittura della Chiesa Ortodossa, l'Una Santa Cattolica e

Apostolica Chiesa.

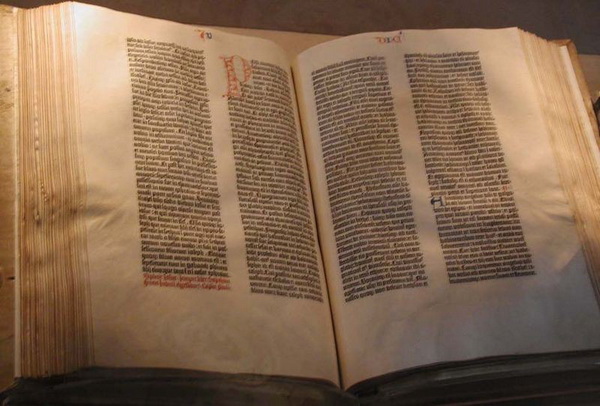

Bibbia è parola greca, βιβλία, o biblìa,

che significa: Libri. Si chiama così una raccolta

di Libri sacri - divinamente ispirati - che annunciano l'incarnazione del

Dio-Uomo, Cristo Gesù; ne celebrano la morte e risurrezione; descrivono i

primi passi dei suoi seguaci - i cristiani - nell'attesa del suo ritorno glorioso.

Per comodità, questi libri sono raggruppati sotto il nome di Antico Testamento perché scritti prima

dell'incarnazione di Gesù, e di Nuovo

Testamento perché scritti dopo, nel nuovo tempo che Cristo Gesù ha inaugurato. I libri del Nuovo Testamento sono

stati scritti in greco entro il primo secolo detta nostra era; essi sono:

“Vangelo (secondo Matteo, Marco,

Luca e Giovanni); Fatti degli Apostoli; Lettere dell'apostolo Paolo (ai Romani,

2 ai Corinzi, al Galati, agli Efesini,

ai Filippesí, ai Colossesi,

2 ai Tessalonicesi, 2 a Timoteo, a Tito, a Filemone,

agli Ebrei); 7 Lettere encicliche di altri apostoli (di Giacomo, 2 di Pietro,

3 di Giovanni, di Giuda); Rivelazione dell'apostolo Giovanni”

[1]

.

Esistono varie traduzioni in italiano,

anche se non tutte pienamente accettabili: poiché la Chiesa ortodossa conserva

il testo autentico - in greco - è tuttavia possibile controllare se la traduzione

è più o meno fedele. Nella moderna pratica liturgica dei Cattolici latini,

per esempio, la Lettera agli Ebrei è

curiosamente anonima: nella tradizione della Chiesa ortodossa, invece,

è attribuita all'apostolo Paolo.

Nella bibbia CEI citata si legge:

"E' stata annunziata la buona novella

anche ai morti perché, pur avendo subìto - perdendo la vita del corpo - la

condanna comune a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello spirito"

(I Pt 4, 6). Il testo sembra manipolato, forse per

introdurre ambiguamente il dogma cattolico del Peccato originale. L'originate,

infatti, dice: "Anche i morti sono

stati evangelizzati affinché siano giudicati secondo gli uomini nella carne

ma vivano secondo Dio nello Spirito ".

[2]

Anche i libri dell'Antico Testamento

sono stati scritti in greco, tranne notevoli parti, inizialmente apparse in

ebraico antico o in aramaico. Si ricordi che Nabucodonosor

II distrusse Gerusalemme e deportò in Babilonia tutti gli Ebrei negli anni

586 e 538 a.c. (ma le prime deportazioni risalgono addirittura al 772 a.c.).

E' in quest'epoca che, abbandonata la lingua ebraica, diventa

d'uso corrente l'aramaico, lingua comune a vari popoli del Medio Oriente sin

dal 1000 a.c. Di solito, nelle sinagoghe, dopo aver declamato (a memoria,

più che letti) i testi composti in ebraico, si provvedeva alla loro immediata

traduzione.

Sin dal 6° secolo a.c., intanto, si erano stabiliti in Egitto molti Ebrei: dapprima

come mercenari, poi come imprenditori e mercanti che formarono ricche e vivaci

comunità. Nella cosmopolita Alessandria, a contatto con la raffinata civiltà

greca, esse abbandonarono del tutto

l'uso dell'aramaico, e sentirono sempre più urgente l'esigenza di tradurre

in greco le parti dell'Antico Testamento che allora circolavano in ebraico

o aramaico.

Al tempo di Tolomeo Il Filadelfo, nel 284 avanti Cristo, la traduzione è compiuta, o così si credette, prodigiosamente: la Gloria del Signore - come una nube - allora ricoprì la terra per tre giorni. [3] Aristea, uno storico dell'epoca, ricorda che la traduzione fu compiuta da 72 sapienti, sei per ogni tribù d'Israele, divinamente ispirati. [4]

Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), Gesù dì Navì, Giudici, Rut, 4 libri dei Re, 2 dei Paralipòmeni, 2 di Esdra, Neemìa, Tobia, Giuditta, Ester, 3 o 4 libri del Maccabei. 150 (o 151) Salmi di David [5] ,

Giobbe, Proverbi di Salomone, Ecclesiale,

Cantico, Sapienza di Salomone, Sapienza di Siràch,

Osea, Amos, Michea, Gioele, Avdìa,

Giona, Naum, Amvacùm,

Sofonìa, Aggeo, Zaccarìa, Matachìa, Isaia, Geremia, Varùch,

Lamenti di Geremia, Lettera di Geremia, Ezechiete,

Daniele.

[6]

Questo testo - il testo usato dal

popolo d'Israele al tempo di Gesù - si rivelò prezioso e provvidenziale a

causa di tre catastrofi abbattutesi sugli Ebrei. Nel 138-7 prima di Cristo,

Antioco Epifane fece bruciare tutti i Libri sacri ebraici: lo storico

siciliano Diodoro d'Agira ricorda che, per ordine

d'Antioco, prima d'essere dati alle fiamme i Libri furono profanati aspergendoli

col brodo di carni immolate agli dei e resi così inutilizzabili (XXXIV-XXXV

I, 4). In seguito, nell'anno 70 dopo Cristo, a Gerusalemme cessarono i culti

perché Tempio e Libri sacri furono saccheggiati dai soldati romani di Tito,

come aveva profetizzato Cristo. L'imperatore Adriano, nel 135, completò l'opera

stroncando per sempre ogni rivolta giudaica: fece abbattere Gerusalemme e

sulle sue macerie costruì una nuova città, greco-romana, chiamata Atia Capitolina.

Esplose allora violento l'odio contro

i cristiani, visti come responsabili della catastrofe d'Israele e, soprattutto,

accusati di non aver partecipato alle insurrezioni contro i Romani. L'Ev-angelion

(Buon annuncio) cristiano, in ebraico fu definito awen-gelion o owon-gelion (vale a dire: rotolo della menzogna o del peccato). Da

parte loro, i cristiani vedevano in quegli avvenimenti il puntuale verificarsi

di quanto predetto nell'Antico

Testamento.

Sino allora, Giudei e cristiani usavano

lo stesso testo dell'Antico Testamento; in un batter d'occhio mutò l'atteggiamento

degli ambienti ebraici più fanatici:

• Le parti dell'Antico Testamento scritte

in greco furono rigettate come non canoniche:

libri spuri o letteratura popolare; letture edificanti ma, assolutamente,

non Libri ispirati da Dio.

• I Profeti, in blocco, furono declassati:

come sacri furono considerati solo i primi cinque libri dell'Antico Testamento,

che sarebbero stati dettati direttamente da Dio a Mosè (in ebraico, Torà"La

Legge").

E' l'embrione d'ulteriori, successive,

distinzioni (le bibbie della cristianità occidentale distinguono tra Legge

- Nebi'îm (Profeti, distinti, a loro volta,

in maggiori e minori) - Ketubîm

(scritti vari), oppure tra Legge - Libri storici – Libri profetici - Libri

sapienziali).

• Fu realizzata una ripulitura dei testi, per eliminare qualsiasi possibile riferimento a Cristo. [7]

Sino allora Cristo era stato considerato

almeno come un Rabbi, un ebreo dotto:

improvvisamente diventa - nella letteratura ebraica - un non-ebreo, uno straniero (peggio: un bastardo,

figlio di qualcuno degli odiati soldati romani).

Il principe dei ritraduttori pare sia stato Aquila, un pagano del Ponto Eusino - vissuto nel secondo

secolo dopo Cristo - convertitosi al giudaismo e discepolo di quel rabbi Aqiba eroe della II Guerra Giudaica durante la quale giudei

zelanti e giudei cristiani separarono per sempre le loro sorti.

I Libri sacri furono così ri-composti in ebraico, venendo a formare

quel che gli specialisti chiamano Testo Masoretico. col passare del tempo

si giunse a un testo che i rabbini fissarono definitivamente otto o nove secoli

dopo Cristo. I rabbini si dedicarono, in particolare, a "spezzare"

il testo e a "vocalizzarlo".

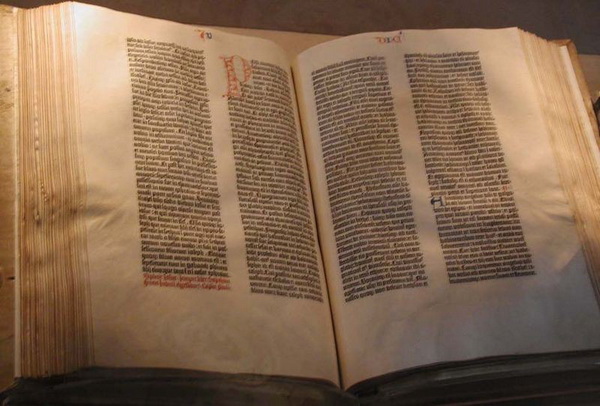

Bisognava separare le parole, che

anticamente si scrivevano tutte di seguito, senza spazi e senza virgole o

punti (per fare un esempio, Indiebusillis

potrebbe diventare un corretto In diebus illis quanto un bizzarro

In die busillis

...).

Il secondo intervento è ancora più

insidioso: l'ebraico antico si scriveva senza vocali; vocalizzare le parole

è un po' come se noi, di fronte a un Plr potessimo scegliere

tra Pelare, Peluria, Pilar, Piloro,

Polare,Pulire...

Il manoscritto più antico della Bibbia Ebraica così formata è del 930 dopo Cristo (Codice d'Aleppo). Il più usato (Codice di San Pietroburgo) è dell'anno 1008 dopo Cristo. Le recenti scoperte archeologiche nel deserto di Qumran confermano che il Testo dei Settanta(due) è più antico del Testo Masoretico. Il Papiro Fouad, con la versione dei Settanta(due) è, infatti, del 1 secolo - il Papiro Rylands addirittura del Il secolo - prima di Cristo. [8]

E' stato pertanto necessario ipotizzare l'esistenza

d'un testo protomasoretico del

quale, tuttavia, non esiste alcuna documentazione, restando al momento solo

tra i desideri degli irriducibili assertori d'una praestantia del Masoretico sul testo conservato dalla Chiesa ortodossa.

Sia nella parte orientale sia in

quella occidentale dell'Impero romano i cristiani, ovviamente, continuarono

a usare l'Antico Testamento detto dei Settanta,

vale a dire il testo greco usato sin dai tempi di Cristo e della predicazione

degli apostoli.

Man mano che il cristianesimo si

diffondeva tra popolazioni che non capivano il greco, apparvero diverse traduzioni,

tutte fedeli al testo greco originale: in Africa, attorno al 190, apparve

una traduzione - fedele - in latino che, a poco a poco, entrò nell'uso delle

Chiese occidentali.

Più di quattrocento anni dopo Cristo, cominciò a circolare, invece, un testo che rompeva con la tradizione detta Chiesa, approntato dal dotto Girolamo, nato a Stridone (probabilmente in quello che oggi è il Friuli) e cresciuto a Treviri (Germania). Girolamo (seguace di una setta, la scismatica «Piccola Chiesa» di Paolino) era talmente innamorato della classicità latina da trovare la lingua detta Sacra Scrittura semplicemente disgustosa (a suo dire). [9]

Dal suo punto di vista, non aveva tutti i torti: chi aveva tradotto dal greco in

latino, non aveva voluto fare un'opera letteraria, ma essere fedele al testo

divinamente ispirato e in uso in tutto il mondo. Anche il greco del testo originate non era particolarmente elegante: più

che a grammatica o sintassi, badava al contenuto.

Girolamo si diede allora a fare una

sua traduzione, attenendosi al principio detta hebraica veritas: egli, ingenuamente, pensava che

il testo usato durante la sua epoca dagli Ebrei, fosse il "testo vero",

autentico, della Bibbia, l'unico veramente ispirato.

[10]

Nella cristianità di lingua latina

il testo approntato da Girolamo attirò l'attenzione di alcuni studiosi (per

esempio, li beato Agostino d'Ippona) ma non entrò

nell'uso della Chiesa, l'uso liturgico. Una cosa, infatti, è utilizzare un

qualche strumento per studiare la Sacra Scrittura; altra è vivere e conoscere

quel che si pensava di Cristo al tempo di Cristo.

Sono note le parole che il beato Agostino rivolse a Girolamo: "Non voglio che la tua versione dall'ebraico venga letta nelle chiese, perché - introducendola come una novità contro l'autorità dei Settanta - non turbiamo con grande scandalo i fedeli di Cristo, le cui orecchie e i cui cuori sono abituati ad ascoltare quella versione che è stata approvata dagli apostoli". [11]

che ormai, per comodità, usano tutti.

Nel 1546 un grande convegno di vescovi della cristianità occidentale

- che può essere considerato l'atto di fondazione dell'odiema Chiesa Cattolica, il Concilio di Trento - impose l'utílizzo del

testo di Girolamo, ordinandone però la revisione.

Nel 1590 il papa di Roma Antica Sisto

V presentò il “testo autentico”, l'unico da usare. Tale testo era però così

difettoso che pochi giorni dopo fu ritirato dalla circolazione: solo nel 1592

si ebbe un'edizione definitiva, a cura del papa Clemente VIII. Definitiva

per modo di dire: a seguito di successive revisioni (1907, 1945, 1979) si

è giunti all'edizione in uso dai Cattolici oggi (non si possono escludere

altre revisioni). Si tratta di una edizione sempre più fedele all'ebraico

Testo masoretico (i manoscritti più antichi di questo testo sono del 930 e

del 1008 dopo Cristo).

Cedendo alla nuova moda, la Chiesa

di Roma Antica si cacciò in un vicolo cieco.

[13]

• Traducendo il Nuovo Testamento dal

greco e l'Antico Testamento da un presunto originale ebraico, non si avverte

più l'intrinseca unitarietà tra le due parti della Sacra Scrittura (In principio Dio creò, intona Gen. 1,

1; In principio era il Logos, risponde Gv. 1, 1). L'Antico Testamento non è più, così, preparazione

all'incarnazione del Dio-Uomo, ma solo storia del popolo d'Israele.

[14]

• Rigettato il principio della Tradizione a favore del principio dell'hebraica veritas, non si può impedire, per esempio, il principio

della libera interpretazione delle

Scritture.

• Solo nei testi ripudiati dagli Ebrei - e declassati a deuterocanonici dagli stessi Cattolici - si parla chiaramente di esistenza dell'anima, preghiere per i defunti, risurrezione dei morti. [15]

• Nel

testo dei settanta,

Isaia dice: "la Vergine partorirà

e darà alla luce il Figlio". Se,

anziché Parthenos - Vergine, preferisco neanis - giovanetta, avrò: "una giovane

donna partorirà e darà alta luce un figlio".

Chi mi potrà impedire, allora, di negare la verginità della Madre di Dio

e la divinità di Gesù?

[16]

• Scartare la Scrittura tradizionale a favore di altre bibbie, significa rompere con i Padri, i quali citarono e commentarono l'Antico Testamento ricevuto dalla Chiesa, non le tardive edizioni alla Girolamo (o te tardive edizioni rabbiniche). Non è raro il caso che intere pagine patristiche o agiografiche risultino incomprensibili se lette avendo per mano solo una delle bibbie della moderna cristianità occidentale. [17]

Un sacerdote ortodosso può celebrare - oggi - con un vetusto manoscritto di mille e cinquecento anni fa come il Codex Purpureus di Rossano; un sacerdote cattolico non riuscirebbe a dir messa con un Messale stampato nel 1970 (ma neppure con uno stampato prima della ultima riforma, del 1983). E' noto come molti cattolici (sacerdoti, suore, ecc.) leggano oggi - nel Breviario - un Salterio totalmente diverso da quello della loro infanzia [18] o che avevano imparato a

pregare all'inizio della toro professione religiosa, anche solo qualche decina d'anni or sono. [19]

Si vedano, in particolare, le distanze

del Cànone dei Libri Sacri per quanto

riguarda, ovviamente, l'Antico Testamento:

L'elenco ufficiale che oggi tiene

la Chiesa ortodossa, salvo qualche marginale variante, è lo stesso ritenuto

prima di Cristo e al tempo di Cristo; lo stesso usato dagli apostoli, dai

primi missionari del Vangelo, dai Martiri e dai Padri della Chiesa.

L'elenco ufficiale della Chiesa Cattolica - fissato negli anni 1546 - 92 - è pressoché uguale a quello osservato dai Protestanti nello stesso 16° secolo. [20]

L'elenco ufficiale

dei Protestanti è pressoché uguale a quello degli Ebrei. L'elenco ufficiale

degli Ebrei si ritiene sia stato fissato nel Sinodo ebraico di Yamnia (fine 1° secolo dopo Cristo) ma, in realtà, non sembra anteriore al 4°-5° secolo dopo

Cristo.

"Testo Masoretico" è oggi quasi una parola magica, garanzia di chi sa quale antichità, di chi sa quale autenticità: testo primigenio, lo definisce la Nova Vulgata edita dalla Vaticana nel 1986 [21] .

Tuttavia anche il lettore più sprovveduto

resta per lo meno perplesso di fronte atte incertezze d'un testo magnificato

a ogni piè sospinto. La cosiddetta Bibbia di Gerusalemme in continuazione ricorre

- nelle note - al testo dei Settanta(due) per spiegare il Testo Masoretico

che, altrimenti, resterebbe oscuro o incomprensibile.

E' quotidiana esperienza: le bibbie

della moderna cristianità occidentale (ma anche la predicazione ordinaria)

evitano con cura di parlare di Cristo,

preferendo ri-tradurre il Messia

oppure l'Unto.

Una sorta d'idolatria nei confronti del Testo Masoretico sembra annebbiare la mente e fa dimenticare che non esiste un autografo del profeta Isaia, o una prima edizione del Libro della Genesi, o l'originate del libro di Gesù (o Giosuè). [22]

Parlare di "testo primigenio"

delle Sacre Scritture è presunzione titanica, vale a dire blasfema: chi ha

un minimo di conoscenze paleografiche sa che solo per azzardata ipotesi si

potrebbe giungere, dal confronto non tra qualche decina di manoscritti ma

tra molte migliaia tra codici papiri e frammenti vari, all'identificazione

di un - preteso - prototipo. Per questo abbiamo definito "provvidenziale"

il testo trasmesso dai Settanta(due) e conservato dalla Chiesa ortodossa:

nel senso proprio di voluto dalla divina

Provvidenza e divinamente ispirato.

[23]

Il testo trasmesso dai Settanta è,

di certo, quello più venerando per antichità e universalità d'uso. Non è solo

il "testo degli ortodossi": lo usarono gli eretici Ariani; lo usano

le Nazioni che per prime abbracciarono ufficialmente il cristianesimo, come

lo usano Copti, Armeni,

Etiopi, Nestoriani, Calde!, Assiri,

ecc. Da tener presente anche che nelle citazioni del Nuovo Testamento i evangelisti

si riferivano al testo dei settanta e non a quello ebraico come viene presentato

oggi.

Alcuni esempi, a caso, aiuteranno

a capire meglio le differenze tra la

Sacra Scrittura della Tradizione e altre bibbie.

Versione CEI di salmo 8, 3; in Mt 21, 16: "Con

la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari

per ridurre al silenzio nemici e ribelli".

Cristo stesso, invece, cita secondo i Settanta: "Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti,

ti sei preparata la lode (a causa dei tuoi nemici, per distruggere il Nemico)".

[24]

Secondo i Settanta: "Sacrificio e offerta non hai voluto,

ma mi hai formato un corpo"; Cristo è sostituzione dei sacrifici antichi.

La bibbia CEI in Ps. 49 (48), 7

cita: "Nessuno può riscattare se stesso e dare

a Dio il suo prezzo".

Secondo i Settanta: testo che usa la Chiesa ortodossa: "Un

fratello non redime: redimerà l'Uomo" (vedi anche Is. 19, 20: "Il Signore manderà loro l'Uomo che salverà").

Versione CEI: "Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile

e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i

figli si urtavano nel suo seno ed essa disse: Se è così, perché questo?"

(Gen. 15, 21-22).

Il testo della Chiesa

ortodossa: "Isacco supplicò il Signore per Rebecca, sua sposa, perché

era sterile; e il Signore lo ascoltò e Rebecca sua sposa concepì nel seno.

I figli saltellavano dentro di lei, e disse: Se così a me deve venire, perché

mai a me questo?" Secondo l'evangelista Luca (1, 43), anche la sterile

Elisabetta ha detto: "Perché mai a me questo, che la madre del mio Signore

venga a me? Il bambino ha saltellato nel mio seno".

Incomprensibile Es 17, 7 nel primo caso:

"Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa

della protesta degli israeliti e perché

misero alla prova il Signore, dicendo: Il Signore è in mezzo a noi

sì o no?".

Di immediata comprensibilità, se

invece, si legge: "Mosè chiamò

quei luogo `Tentazione' e `Insulto' per l'insulto

dei figli di Israele e perché tentavano il Signore dicendo: Il Signore è in

mezzo a noi o no?».

Di esempi simili chiunque può trovarne: tali e tanti da poter giudicare in modo autonomo se si tratti solo di sfumature [25]

dovute a diverse sensibilità e scelte

dei traduttori in italiano (o, in genere, nelle lingue moderne) o se, piuttosto,

le bibbie in uso nell'odierna cristianità occidentale siano totalmente diverse

dal testo che gli Apostoli e i primi annunciatori del Vangelo hanno consegnato

ai nostri padri, e i nostri padri hanno trasmesso a noi.

Se la risposta, come crediamo, si

orienta per una radicale diversità, si pone allora un problema pastorale di

non secondaria importanza. Un cattolico o un protestante di lingua italiana

può entrare in possesso d'una bibbia con minima spesa; può scegliere tra edizioni

monumentali e tascabili, tra caratteri "grossi" - per anziani -

ed edizioni illustrate per bambini, tra carta riciclata e stampa di lusso

o confezioni - regalo. Sugli scaffali d'un supermercato o in edicola: non

è raro trovare una bibbia impacchettata - come gadget

- nel quotidiano o nel settimanale preferito. Di recente, abbiamo potuto

notare una capillare diffusione della Bibbia citata in CD a prezzo puramente

simbolico. Al momento, un ortodosso di lingua italiana può accedere, invece,

solo al Salterio della Tradizione curato da L. MORTARI per la Gribaudi, Torino, 1983, e aI Pentateuco curato da L. MORTARI per le Dehoniane,

Roma, 1999: edizioni pregevoli ma costose, forse anche difficilmente reperibili

nelle comuni librerie, adatte per lo studio ma scarsamente maneggevoli (e

"leggibili"); nel Salterio

citato, per esempio, forse un terzo delle 325 pagine sono d'introduzione

e note, indubbiamente dotte ma di scarsa o nulla utilità per t'uso liturgico

e la lettura personale.

C'è il rischio che le nuove generazioni

di Ortodossi in Italia la conoscenza detta Sacra Scrittura ricevuta dai padri.

[1] Non è il caso di parlare qui degli Apocrifi del Nuovo Testamento che pure hanno impressionato la

fantasia popolare più dei testi canonici. Queste nostre pagine vogliono solo ovviare a un deficit d'informazione:

sull'argomento, la bibliografia in lingua italiana - divulgativa ma anche "scientifica" - più che striminzita, si riduce

a pochi titoli.

[2] Così anche nel testo latino detta Clementina edito dalla Vaticana: "Et mortuis evangelizatum est, ut

ludicentur

quidem secundum homines in carne, vivant

autem secundum Deum in spiritu".

[3]

In verità, per i rabbini dell'8 ° secolo dopo Cristo: "L'otto

del mese Tebet (dic\genn)

la Torà fu tradotta in greco: giorno nefasto; le tenebre ricoprirono la

terra per trenta giorni" (Trattato Soferim I, 7).

[4] R. TRAMONTANO, La Lettera di Aristea, Napoli 1931. Per quanto farcita d'elementi leggendari, la

Lettera attesta a) che la versione dei Settanta(due) era stata voluta e accettata da tutte le tribù d'Israele; b) che

essa era ritenuta ispirata da Dio.

[5] Il 151 °, avverte il titolo, è soprannumero anche se appartiene a David, di suo pugno. Si ricordi che, nelle bibbie della moderna cristianità occidentale, il salmo 9 è diviso in due (versetti 1-21 e 22-35). Per fare tornare il conto, i salmi 146 e 147 sono poi stati uniti a formarne uno solo.

[6] Non è il caso di parlare qui degli Apocrifi del Vecchio Testamento, anche se uno di essi (il Libro

dell'Assunzione

di Mosè) è autorevolmente citato

al versetto 9 dell'Epistola dell'apostolo Giuda.

[7] Il santo martire Giustino (+165 circa) poteva dire agli Ebrei: "Non mi fido dei vostri maestri che non

riconoscono la versione fatta dai Settanta e si provano a fare essi stessi una loro traduzione. Voglio che sappiate

che hanno soppresso del tutto numerosi

passi delta Scrittura" (Dialogo con Trifone, LXXI, 1-3).

[8] Non è in discussione la legittimità, da parte del rabbinato, di stabilire un proprio canone del Libri

sacri. E' l'attuate cristianità occidentale, semmai, che deve interrogarsi se possa ripudiare Alessandria per

andare alla ricerca d'una mitica Gerusalemme: siamo figli soltanto di Abramo, Isacco e Giacobbe oppure

siamo figli anche

di Omero, di Platone e dell'alessandrino Porfirio?

[9] Girolamo -"ciceroniano" più che cristiano, come lui stesso si definiva - non riuscì a comprendere

che la Sacra Scrittura ha una sua lingua, con un lessico proprio e regole sintattiche e grammaticali proprie.

[10] Girolamo è ritenuto Dottore della Chiesa (cattolica), ma per gli stessi storici (cattolici) è già troppo

considerarlo santo: vedi infatti la voce curata da KL. CASANOVA in Biblioteca Sanctorum VI, 1109\37.

[11] G. JOUASSARD, Réflexion sur la position de saint Augustin relativement aux Septante, in

Revue des Etudes

"sistema misto" di alcune bibbie della cristianità occidentale che, per esempio, al Testo Masoretico mescolano

Isaia 7, 14 secondo i Settanta(due). Anche il libro di Ester di solito risulta dalla miscela di ebraico e

testo dei Settanta(due).

[13] La decisione - davvero scismatica - d'usare una nuova bibbia, inizialmente interessò soltanto i

territori franco-germanici, II. Nord Europa. La versione di Girolamo valicò il Garigliano - scese nell'attuale Italia

Meridionale - solo

a seguito detta Dominazione normanna.

[14] Tuttavia, la Torà da sola non ci dice motto sull'ebraismo antico: bisogna comprendere (come fa la

Settanta) tutti i libri, sino ai Maccabei. La Torà da sola - un Pentateuco preso a sé, staccato dal Libro di Gesù

di Navi (o di Giosuè) - risulta monca, tanto che è stato necessario ipotizzare l'esistenza, in origine, di un

Esateuco.

[15] "Andarono indietro e caddero a terra" appena Gesù pronunciò il proprio nome tremendo: "io

sono" (Gv. 18, 6); vedi le icone ortodosse in cui Il nome di Gesù è l'ineffabile nome di Gen. 3, 14. La Bibbia CEI

citata a proposito afferma in nota che è difficile spiegare questa risposta.. Il senso filosofico che vede in essa

una definizione dell'essenza di Dio è estraneo al significato originario del testo biblico.

Non è escluso che questa frase enigmatica sia un'antica spiegazione del verbo hayàh "essere" del nome

JHWH, preesistente alla religione ebraica. Oppure si tratta di un modo per non dire il proprio nome.

[16] Uno del Canti mariani più in voga nelle chiese cattoliche di Lingua italiana s'avvia dicendo:

"Giovane donna attesa dall'umanità...", forse ignorando che i rabbini del 11 secolo dopo Cristo al greco

parthenos (vergine) preferirono l'ebraico `alma (giovane donna in età da marito) proprio per scolorire il sapore

cristiano della profezia d'Isaia.

[17] I Padri, per esempio, fanno notare che Dio iniziò a creare nel giorno uno (Gen. 1, 3; per gli altri

giorni si usa l'ordinale). fanno notare anche che il giorno della Risurrezione è, per gli evangelisti, un giorno uno,

fuori dal conto:

l'ottavo giorno.

[18] Pio XII, nel 1946, propose sì una nuova versione del Salterio, dall'ebraico, ma come uso facoltativo, senza abrogare la versione tradizionale, scomparsa solo de facto a causa delle riforme liturgiche seguite al Vaticano II,

[19] Sostiene R. AMERIO, lota unum - Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX, Milano -

Napoli, 1975, pp. 537\40: “L'adozione di nuovi testi scritturistici è anche all'origine dell’imbarazzante "riforma"

che ha stralciato dai Salmi i versicoli che sembravano incompatibili colle vedute ireniche dei Concilio,

mutilando il sacro testo e sottraendolo furtivamente alla cognizione di tutti, chierici e laici. Nelle stesse pagine,

l'illustre Autore denuncia che la riforma liturgica promossa dal Vaticano Il ha espunto interi testi del Vangelo in 22 punti che toccano il giudizio

finale, la condanna del mondo, il peccato.

[20] I Protestanti, che pur motivarono molte loro scelte in nome d'un ritorno alla "Chiesa primitiva",

persero allora l'occasione

di abbandonare la nuova Bibbia e tornare alla Scrittura usata dalla Chiesa indivisa sin dai giorni

della Pentecoste.

[21] I vescovi cattolici italiani nel 1988 dichiarano: "Siamo chiamati a rivedere accuratamente la

traduzione della Bibbia sulla base del testo critico che soggiace alla Neo-Volgata, e cioè: per i protocanonici

dell'Antico Testamento,

il testo masoretico..."

[22] Si sottovalutano, di solito, te variazioni provocate dai copisti nel solo passaggio dall'uso dei

caratteri paleo-ebraici (quadrati) a quelli "moderni”. Non si dimentichi, poi, cosa avrà potuto provocare il

passaggio dalle tavolette di creta al rotolo di papiro, e il passaggio dal rotolo al libro di pergamena (non per

niente si usava rappresentare la Sinagoga come una donna - spesso vecchia o\e bendata - con in mano il

rotolo e la Chiesa come una giovane

con in mano il libro).

[23] Il beato Agostino d'Ippona parla (De doctrina II, 15, 22) di "disegno della Provvidenza divina" e

riconosce che i Settanta(due) "hanno tradotto nel modo che lo Spirito santo, che li guidava e dava a tutti una

sola voce, giudicava rispondente".

[24] In Lc 20, 42 Cristo cita fedelmente il Ps. 110 (109) greco ("Disse il Signore al mio Signore"), non la versione masoretica ("Oracolo di JHWH").

[25] 7 Non sempre si tratta soltanto di sfumature. In Mt 11, 10 Cristo dice di Giovanni: "Di lui sta scritto:

Ecco, io mando avanti a te il mio angelo", citando Es 23, 20. La traduzione "mando avanti a te il mio

messaggero" è filologicamente corretta, ma non tarpa la leggibilità, l'immediata comprensione, delle icone del

Precursore? E' incomprensibile, per esempio, perché sia stato scelto Lc 9, 51-56 per la festa del Volto Santo

(16 agosto) se si Legge nelle più comuni edizioni: "Gesù decise di andare a Gerusalemme... ma i Samaritani

non lo accolsero perché stava andando a Gerusalemme"; la traduzione letterale, infatti, é quanto mai

suggestiva: "Gesù indurì il suo volto per andare a Gerusalemme... ma i Samaritani non lo accolsero perché il

suo volto era indirizzato a Gerusalemme".